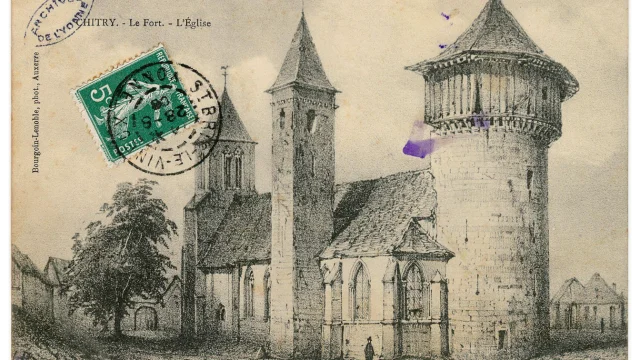

Appelé Castriacus au Xe siècle, Chitry-le-Fort doit son nom au mot latin castrum, renforcé par le qualificatif « le-Fort » en référence à son église fortifiée pendant la guerre de Cent Ans. Le village, non ceint de murailles, est situé dans une vallée en entonnoir, ce qui poussa les habitants à transformer l’église en véritable forteresse. Les habitants sont appelés les Chitriens et Chitriennes.

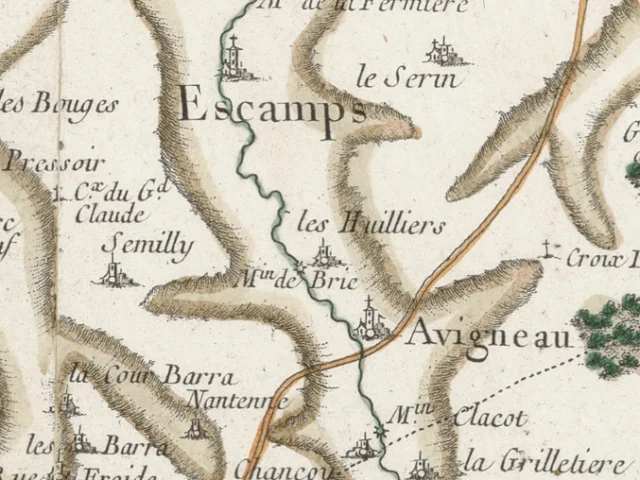

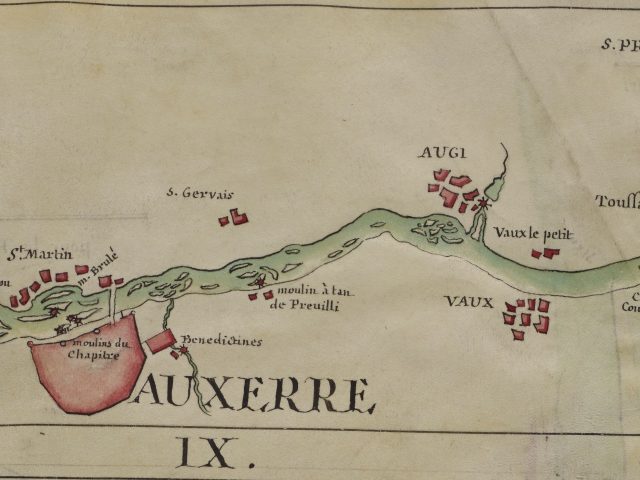

De du Xe au XVIIIe siècle, le bourg de Chitry était divisé en deux fiefs distincts : Chitry du Dessus et Chitry du Dessous. Ces deux seigneuries rivales étaient séparées par l’église, construite entre les deux communautés. Officiellement, l’église était rattachée à Chitry du Dessous, donc au Duché de Bourgogne.

Le côté sud, Chitry du Dessus, relevait de la comté de Tonnerre et du duché de Champagne. Le côté nord, Chitry du Dessous, était protégé par les comtes d’Auxerre et le duché de Bourgogne. L’actuelle rue principale du village marquait symboliquement la frontière entre les deux territoires.

Cette division donna lieu à de nombreux conflits entre les habitants, notamment à propos du commerce du vin et des inégalités fiscales d’un fief à l’autre. Ce n’est qu’avec les États généraux de 1789 que les deux fiefs furent réunis pour former un seul village : Chitry-le-Fort.

Chitry

Chitry Leglise Debut Du 20e Siecle Ad89 2 Fi 2257

Leglise Debut Du 20e Siecle Ad89 2 Fi 2257